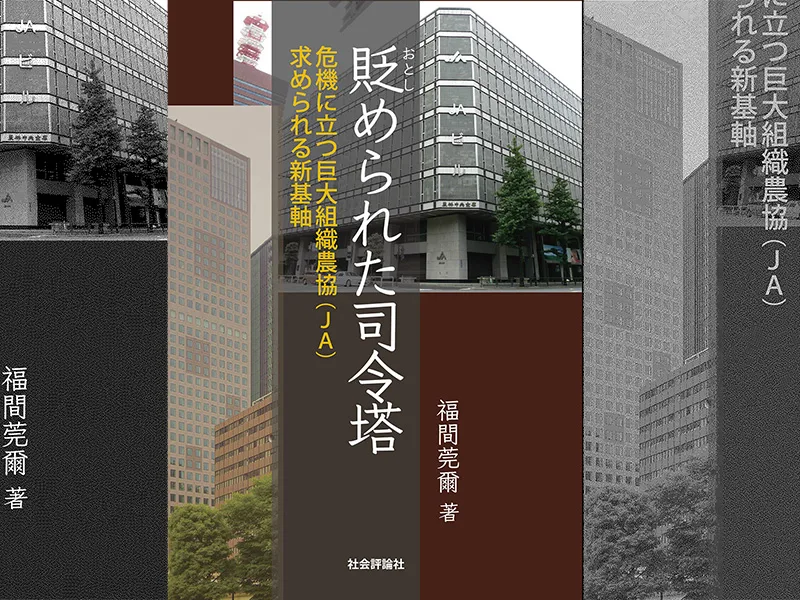

農業・農村の衰退と食の危機

その底にあるJA(農協)問題の深淵に迫る!

農協運動の司令塔の役割を果たしてきた中央会制度の廃止が決まってからから10年になる。中央会制度は、総合農協制度や准組合員制度とともに戦後の農協の発展を支えた3大制度の一つであり、今回その一角が崩れた。

農協は独善的・排他的でありながら依存性の高い組織であり、中央会制度の崩壊は制度の依存を超えた制度の悪用(政治的利用)による。

中央会制度廃止の原因究明と総括が行われないのにははっきりした理由がある。2007年の参議院選挙以来全中がとってきた自民党との密室議論による政治戦略と地域協同組合運動路線に原因があり、究明・総括を行えば、全中は自らの運動や政治戦略そのものを否定することになるからである。

いま、日本の農業は「令和の米騒動」に象徴されるように、極めて脆弱な生産体制のもとにある。これまで農協は、組織発展にとって都合のよい信用・共済事業の拡大に重きを置いてきたが、今後は農協本来の農業振興に全力を挙げるべきである。とくに生産段階にまで踏み込んだ農業経営にも取り組んでいく必要に迫られている。

それは農協が、残された総合農協と准組合員制度に依存するだけでなく、この制度を真の農業振興のために創造的に活用・発展させていくべきことを意味している。

目次

はじめに

序章

第1章 農業と農協の推移と課題

第1節 農業の推移と課題

1.農業生産活動の主要指標 2.「食料・農業・農村基本法」の改正 (1)基本法見直しに当たっての基本的な考え方 (2)具体的施策 3.主要課題 (1)農業の産業としての使命と農協の役割(農協理念の再構築) (2)農協の農業生産への関与

第2節 農協の推移と課題 1.組織の現状と課題 (1)組織の現状 (2)組合員数の動向 (3)課題 2.事業の現状と課題 (1)経済事業 (2)信用事業 (3)共済事業 3.経営の現状と課題 (1)現状 (2)課題 第2章 農協改革の経過〜制度問題で完敗

第1節 農協法の改正(農協改革第1期)2014年5月14日〜2015年8月28日

1.「規制改革実施計画」の閣議決定

2.自己改革案の策定

3.中央会制度の廃止(経緯)

4.農協法の改正

第2節 自己改革の推進(農協改革第2期)2016年4月1日〜2021年3月31日 1.自己改革の推進 (1)自己改革の意味 (2)創造的自己改革 2.経済事業改革と信用事業の代理店化 (1)経済事業改革 (2)信用事業の代理店化 3.PDCA管理 第3章 中央会制度 第1節 中央会制度の創設 1.創設の背景

2.制度上の地位と性格

3.事業の内容

(1)組合の組織、事業および経営の指導

(2)組合に関する教育および情報の提供

(3)組合の監査

(4)農政活動

(5)全国中央会の県中央会に対する指導連絡事業

第2節 中央会制度の廃止

1.法制度上の変質

2.事業内容の変質

3.制度廃止の原因

4.制度の評価

5.整促7原則

第3節 今後の中央会活動

1.現状と課題

2.桎梏

3.目指すべき方向

第4章 准組合員制度

第1節 問題の所在

1.准組合員とは

2.双子の兄弟

3.員外利用制限の回避

第2節 取り組みの経過

1.組合員の判断と参議院選挙

2.副作用

第3節 今後の課題と対策

1.「意思反映」の意味

2.地域組合論の限界と新たな対応 3.取り組みの課題 (1)意識改革〜准組合員の無関心と対応姿勢の転換 (2)試される農協の本気度 4.対策 (1)准組合員の性格付けと新たな農協理念の確立 (2)准組合員の組織化 (3)准組合員に対する議決権の付与 第5章 農協改革の総括・教訓 第1節 自主・自立の農協運動 1.協同組合第4原則 2.中央会制度の悪用 〈外聞〉中央会制度崩壊の顛末〜前史と最終攻防 (1)山田選挙 (2)徹底主義 (3)自民党のJA全中支配 (4)中央会制度の廃止(山場の攻防)

(5)農協運動と政治

(6)自己改革と政治

第2節 新たな農協論の確立

1.職能組合論と地域組合論

2.職能組合論・地域組合論の止揚

第3節 無力だった協同組合論

1.なぜ中央会監査は廃止されたのか

2.協同組合とは

3.協同組合原則

4.「95年原則」の意味と改定の視点

(1)定義

(2)価値

(3)7つの指針

第6章 農協運動の転換

第1節 新たな農協理念の確立

1.農業の基本価値

2.「JA綱領」の改定

第2節 みどりの協同活動の展開

1.基本コンセプト〜4つの戦略目標 2.主要具体策 (1)組織運営 (2)事業運営

(3)経営

あとがき

〈コラム〉

「2軸論」

「萬歳会長一人の辞任劇」

「農協政策の転換」

「整促7原則」の意味

「中央会の経営指導」

「奥原氏による中央会の評価」

「要請活動」

「付帯決議〜地域インフラ論」

「農協の准組合員対策」

「自己改革と優良事例」

「地下足袋の小枝」

「農協改革最大の山場〜たった数日の結論」

「究極の自己都合と制度依存」

「山田議員3選出馬の意味」

「協同組合のそもそも論」

「第7原則:地域社会への係りについて」

「農業の基本価値」

「集中と分権」

著者:福間莞爾

A5判 並製 320頁 本体価格2300円+税

ISBN 978-4-7845-2428-0

購入サイト(外部リンク)